Bouddhisme en Belgique

Le bouddhisme en Belgique est un courant spirituel qui s'est essentiellement développé à partir des années 1970 à cause de l'arrivée dans le pays d'émigrés ou de réfugiés originaires de pays habituellement bouddhistes...

Le bouddhisme en Belgique est un courant spirituel qui s'est essentiellement développé à partir des années 1970 à cause de l'arrivée dans le pays d'émigrés ou de réfugiés originaires de pays habituellement bouddhistes et de l'intérêt croissant de Belges pour le bouddhisme, en particulier le zen et le bouddhisme tibétain.

L'Union bouddhique belge, qui regroupe plusieurs associations bouddhiques, a introduit le 20 mars 2006 auprès du ministère de la Justice une demande de reconnaissance officielle du bouddhisme, en vertu de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, comme philosophie non confessionnelle. Le Gouvernement fédéral a entamé le processus de reconnaissance le 30 mars 2007[1].

Pratiquants

Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre de pratiquants bouddhistes en Belgique. L'Mondial Religious Freedom Report 2007 estime leur nombre à 10 000[2], alors que le site Religious Intelligence avance le chiffre de 29 467 adhérents[3]. L'ICRID (Interdisciplinair Centrum Religiestudie & Interlevensbeschouwelijke Dialoog, KUL) estime que le nombre des adeptes est compris entre 20 000 et 40 000[4] c'est-à-dire moins d'un demi pour-cent de la population totale.

Histoire

Fin du XIXe siècle et début du XXe siècle

Les premiers contacts du bouddhisme avec la Belgique ont en particulier eu lieu dans les milieux académiques, par l'intermédiaire d'indianistes tels que Louis de La Vallée-Poussin (1869-1938), qui enseigna aux universités de Liège et de Gand, ou Étienne Lamotte (1903-1983), professeur à l'université de Louvain et auteur surtout d'une Histoire du bouddhisme indien des origines à l'ère Saka. Hors des milieux universitaires, il y a eu durant l'entre-deux-guerres un certain intérêt pour le bouddhisme dans les milieux proches de la Société théosophique.

Les années 1950

Dans les années 1950, tandis que Daisetz Teitaro Suzuki et les auteurs de la Beat generation font découvrir à l'Occident le zen, Robert Linssen[5] fonde l'association Les Amis du Bouddhisme Zen.

R. Lievens, connu sous le nom de lama Rin'chen Mkhas'hgrub, créa la Maison du Bouddhisme à Schærbeek en 1961. Surnommé le lama de Schærbeek, Lievens visait à occidentaliser et répandre la doctrine de Tsongkhapa, fondateur de l'école gelugpa. La Maison du Bouddhisme, jugée «plutôt fantaisiste»[6], aurait existé jusqu'au milieu des années 1980[7].

Raymond Kiere (1897-1981) qui avait eu des contacts avant guerre avec Les amis du Bouddhisme, une association parisienne liée à la Société théosophique, joua un rôle important dans l'introduction du bouddhisme en Belgique, par la publication de son feuillet Le Sentier et par ses contacts avec des organismes bouddhiques internationaux comme la Maha Bodhi Society, la Buddhist Society de Londres, le Western Buddhist Order ou encore l'Altbuddhistische Gemeinde allemande. Il fonda la Mission bouddhique belge et participa à la mise sur pied de l'Institut belge des hautes études bouddhiques.

Le Centrum voor Bœddhistische Studies en Voorlichting anversois («Centre d'Études et d'Information bouddhique»), positionné sous l'autorité spirituelle du moine theravadin Francis Allen, fut créé à l'initiative d'Adriaan Peel et en collaboration avec Raymond Kiere. Il ferma en 1956 et un centre identique ouvert à Bruxelles, le Centre d'information bouddhique, disparut rapidement.

Depuis les années 1970

L'intérêt pour le bouddhisme faiblit ensuite jusque dans les années 1970. La contreculture des années 1960/1970 et la Guerre du Viêt-Nam sont à l'origine d'un retour du bouddhisme.

Des réfugiés originaires d'Asie du Sud-Est, les boat-people vietnamiens entre autres, en particulier installés dans la partie francophone du pays, créèrent, avec l'aide d'autorités bouddhiques le plus souvent réfugiées en France, des associations religieuses comme par exemple l'Association bouddhique khmère Vatt Khemararam de Bruxelles. De même, des lamas ayant fui le Tibet et désirant propager le dharma en Occident, créèrent des centres comme le Karma Samten Ling à Anvers en 1974, dirigé par Akong Rinpoché. Ces centres sont fréquemment issus de l'école kagyu.

Robert Spatz créa à Bruxelles en 1972 Ogyen Kunzang Chöling (OKC) de tradition nyingma. OKC a été mise en cause par des commissions parlementaires sur les sectes en Belgique et en France.

Toujours dans les années 1970, Eugène Buelens redonne un élan au zen et plusieurs dojos adhèrent à l'Association Zen Mondiale (zen sōtō) de Taisen Deshimaru. L'association locale, Association Zen de Belgique, a été créée en 1988 et regroupe 21 dojos, dont un localisé en France, à Avioth. Le zen rinzaï est apparu en Belgique plus tardivement avec la création en 1988 par Ton Lathouwers de l'association Maha Karuna Ch'an, essentiellement active dans la partie néerlandophone du pays ainsi qu'aux Pays-Bas, et du dojo La Falaise Verte en 1995 à Lillois. Un lieu de culte du bouddhisme shin est créé par Adriaan Peel en 1974 à Anvers, origine du Centrum voor Shin-Bœddhisme.

Dans les années 1980 et 1990, la Sōka Gakkai et d'autres groupes s'installent dans le pays, alors que de nouveaux centres tibétains ouvrent leurs portes, surtout le centre Yeunten Ling de Huy. Le ministre d'État François Perin est , parmi d'autres, à l'origine de l'Association laïque pour l'étude et la pratique du bouddhisme, créée dans les années 1990, mais elle ne serait plus en activité[8].

Les divers courants bouddhistes belges ont cherché à se fédérer, tout d'abord dans la Fédération des communautés bouddhistes de Belgique, créée le 23 février 1986 et présidée par Adriaan Peel, puis au sein de l'Union bouddhique belge, fondée en 1997. Elle ne réunit cependant pas l'ensemble des associations bouddhiques du pays : en 2002, l'UBB ne représentait qu'un peu plus d'un tiers de ces associations[9], principalement issues du bouddhisme mahāyāna et vajrayāna.

Une «Fête annuelle du Bouddhisme» a lieu chaque année au mois de septembre depuis 1995 : elle se déroule à Huy, à l'institut Yeunten Ling.

Sources

- Bernard De Backer, «Bouddhismes en Belgique» dans Courrier hebdomadaire, n°1768-1769, CRISP, Bruxelles, 2002, pp. 5-70 (ISSN 0008-9664) [lire en ligne]

Bibliographie

- Victor van Gemert, Bœddhisme in Nederland : overzicht van bœddhistische stromingen in Nederland en België, Zen-uitgeverij Theresiahœve, Nimègue, 1990 (ISBN 9071013073) (éd. rev. 1993)

- Frans Gœtghebeur, «La présence du bouddhisme en Belgique» dans Église et Mission, n° 283, 1996, pp. 135-140

- Adriaan Overbeeke, «Bestuurlijke delicatesse of onverteerbare kost? Het bœddhisme in België op weg naar erkenning» dans Streven, 68 :1, 2001, pp. 24-35 [lire en ligne]

- Adriaan Peel, «Past, present and future of Buddhism in Belgium» dans René de Berval (éd. ), Présence du Bouddhisme, France-Asie, Saïgon, 1959 (OCLC 1414899) (éd. rev. Gallimard, Paris, 1987, pp. 925-931 (ISBN 2070705161) )

- Adriaan Peel, «Vrœge geschiedenis van het bœddhisme in België» dans EKO, n° 74, 75 et 76, septembre et décembre 1997, mars 1998

- Alain Sillard, Bouddhismes - Le Guide des écoles du bouddhisme en France, Suisse, Belgique, Éditions LeSir / Nil éditions, Paris, 1998 (ISBN 9782841110889)

Liens externes

- Le bouddhisme en Belgique, énormément plus qu'une mode passagère, La Libre Belgique, 18 novembre 2002

- Une mosaïque complexe et cloisonnée, La Libre Belgique, 18 novembre 2002

- Le bouddhisme en Belgique, site Internet et Forum à propos du bouddhisme et de sa pratique en Belgique.

Notes

- ↑ Communiqué de presse du ministère de la Justice du 30 mars 2007 : Laurette Onkelinx initie la reconnaissance du bouddhisme en Belgique.

- ↑ Mondial Religious Freedom Report 2007.

- ↑ Country Profile : Belgium sur www. religiousintelligence. co. uk

- ↑ Bœddhisme in België

- ↑ Surtout auteur d'Essais sur le Bouddhisme généralement et sur le Zen surtout (2e éd. 1954) (OCLC 13101670) .

- ↑ B. De Backer, «Bouddhismes en Belgique» dans Courrier hebdomadaire, n°1768-1769, CRISP, Bruxelles, 2002, p. 23.

- ↑ Ibid.

- ↑ Op. cit. , p. 25.

- ↑ Op. cit. , p. 54.

- ↑ Communiqué de presse du ministère de la Justice du 30 mars 2007 : Laurette Onkelinx initie la reconnaissance du bouddhisme en Belgique.

- ↑ Mondial Religious Freedom Report 2007.

- ↑ Country Profile : Belgium sur www. religiousintelligence. co. uk

- ↑ Bœddhisme in België

- ↑ Surtout auteur d'Essais sur le Bouddhisme généralement et sur le Zen surtout (2e éd. 1954) (OCLC 13101670) .

- ↑ B. De Backer, «Bouddhismes en Belgique» dans Courrier hebdomadaire, n°1768-1769, CRISP, Bruxelles, 2002, p. 23.

- ↑ Ibid.

- ↑ Op. cit. , p. 25.

- ↑ Op. cit. , p. 54.

Recherche sur Google Images : |

|

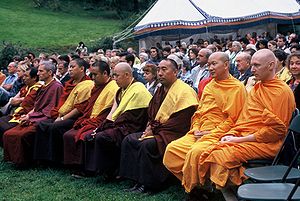

"Le Bouddhisme en Belgique en" L'image ci-contre est extraite du site buddhachannel.tv Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (500 x 432 - 474 ko - png)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité